Datenbank Kapellklang Der Klang der Staatskapelle

Was ist die Datenbank Kapellklang?

Allgemein

Die Datenbank Kapellklang ist ein digitales Repositorium und Rechercheinstrument zur Aufführungsgeschichte der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Sie umfasst in mehreren Registern ca. 30.000 Datensätze u.a. zur Aufführungshistorie (Chronik), zu Musikerinnen und Musikern der Kapelle, zum Repertoire, zu Instrumenten, zu den Spielstätten, Tonaufnahmen und zu verfügbaren Rezensionen.

Einen detaillierten Leitfaden zur Recherche in der Datenbank können Sie hier im pdf-Format herunterladen:

Datenbank-Hilfe Kapellklang (PDF)

Datengrundlage

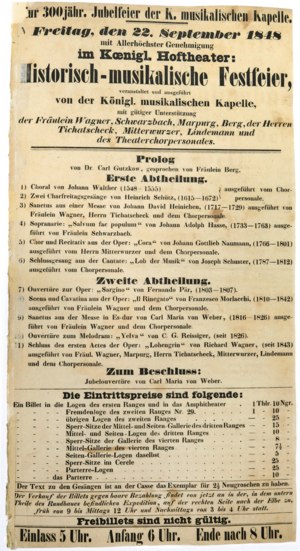

Der Datenbestand fußt zum einen auf der eigens für das Projekt vorgenommenen Tiefenerschließung historischer Dokumente zu Aufführungsereignissen (sog. „performance ephemera“): Aufführungschroniken, Theaterzettel, Programmhefte, Kritiken, Briefe, Tagebücher und zum anderen auf der Datenübernahme durch bereits vorliegende wissenschaftliche Auswertungen und Bestandslisten.

Weitere Informationen zum Zweck und Aufbau der Datenbank sowie zur Datenmodellierung finden Sie hier:

Erfassungsstand

Anspruch des Projektes ist es, alle verfügbaren Daten zur Historie der Hof- bzw. Staatskapelle für zwei aussagekräftige Epochen zu sammeln: 1. Von Weber bis Wagner (1816-1849) und 2. Schuch & Strauss (1884-1914), um anschließend vergleichende Abfragen hinsichtlich der Zusammensetzung der Kapelle, des Repertoires und der Klangrezeption durchzuführen.

Nähere Informationen zum Stand der Datenerfassung und zum systematischen Vorgehen bei der Datenerfassung stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Über die Datenbank

Ziel ist die datenbasierte Annäherung an den oft postulierten Mythos eines einzigartigen Klangs der Sächsischen Staatskapelle Dresden, der – so die These – unabhängig von zeitlichen und räumlichen Einflüssen dem Orchester inhärent geblieben ist und sich im Laufe der Jahrhunderte gleichsam in die DNA der Kapelle einschrieb.

Um den Klang eines Ensembles in seiner ggf. historisch gewachsenen Homogenität und auch seiner Flüchtigkeit zu rekonstruieren und zu beschreiben, bedarf es eines groß angelegten Datenpools, auf dessen Grundlage sich sowohl quantitative als auch qualitative Suchen formulieren lassen. Die Datenbank Kapellklang ermöglicht mithin Recherchen zur Repertoireentwicklung und Kanonbildung einschließlich deren Einflussnahme auf die typische Klangkonstitution des Orchesters ebenso wie punktuelle Abfragen zum Ein- und Austritt von Kapellmitgliedern und der damit verbundenen personellen Komponente von Klangentwicklung. Abfragen hinsichtlich der Orchesterzusammensetzung anlässlich einer konkreten Aufführung als auch über einen definierten Zeitraum hinweg veranschaulichen, inwiefern ein eigener „Kosmos Kapelle“ bestand und ob eine Kontinuität von Interpretation und Spielpraxis möglicherweise über Jahrzehnte hinweg gepflegt und tradiert wurde. Fragen zu Lehrer-Schüler-Filiationen und auch zu instrumentbezogenen Klangtraditionen schließen sich an.

Nicht zuletzt gilt es, Klangverschiebungen hinsichtlich der Konzerträume (Stichwort: Raumklang), Dirigenten und der situativen Musizieratmosphäre (Stichwort: Orchesterpsychologie) basierend auf der semantischen Auswertung von Klangrezeption textlicher und mündlicher Art herauszuarbeiten.

Durch den Vergleich zweier für die Kapelle maßgeblicher Epochen (Epoche 1: Von Weber bis Wagner, 1816-1849; Epoche 2: Schuch und Strauss, 1884-1914) können Änderungen und Kontinuitäten beispielhaft sichtbar gemacht werden. Fragestellungen an die Datenbank, die bei der Identifizierung eines möglichen Klangideals weiterhelfen, könnten beispielsweise lauten:

1. Wieviele Erst- und Uraufführungen gab es 1816-1849 bzw. 1884-1914?

2. Welches sind die am Häufigsten zur Aufführung gekommenen Werke? Gibt es in beiden Epochen Kontinuitäten?

3. Wie häufig kam die Kapelle in kammermusikalischen Formaten zusammen?

4. Aus wieviel Musikerinnen und Musikern setzte sich die Kapelle im Vergleich beider Epochen zusammen?

5. Wie weit lassen sich Lehrer-Schüler-Filiationen zurückverfolgen?

6. Welchen Einfluss besaßen Orchesterschule und Aspirantur auf den Klang der Kapelle?

7. Aus welchen geografischen Gebieten kamen die Musikerinnen und Musiker der Kapelle?

8. Welche Instrumente wurden am Längsten in der Kapelle benutzt; ggf. über beide Epochen hinweg?

9. Wie klang die Kapelle im sog. Morettischen Hoftheater im Gegensatz zur 1878 erbauten Semperoper?

10. Welche (positiv oder negativ konnotierten) Klangaussagen wurden in der Berichterstattung am Häufigsten in Bezug auf den Orchesterklang verwendet? Wie unterscheiden sie sich im Vergleich beider Epochen?

Die Datenbank Kapellklang gliedert sich in 13 Register:

1. Chronik | 2. Personen | 3. Werke | 4. Instrumentarium | 5. Beispiel-Instrumente | 6. Spielstätten | 7. Körperschaften | 8. Quellen | 9. Tonaufnahmen | 10. Orte | 11. Abkürzungen | 12. Rezensionen | 13. Klangbeschreibungen

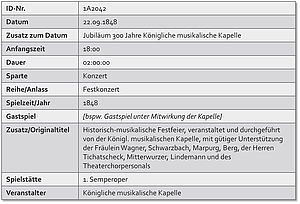

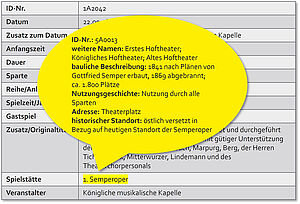

Kern unseres Datenpools ist eine Chronik (1), die Informationen zu Aufführungen der Kapelle (sprich: zu Konzerten und Opernaufführungen) umfasst. Ausgehend von dieser taggenauen Rekonstruktion des Wirkens der Kapelle in zwei zuvor definierten Epochen (1816-1848 und 1884-1914) wurden alle verfügbaren Daten zu den jeweils verknüpften Personen, Werken, Tonaufnahmen etc. zusammengetragen.

Des Weiteren gliedert sich die Datenbank in ein Personenregister (2), in das alle Kapellmitglieder aber auch alle Gäste der Kapelle aufgenommen wurden, ein Werkregister (3), das alle von der Kapelle gespielten Werke und Teile von Werken umfasst sowie ein Spielstättenregister (6), in welchem alle Spielorte, teilw. auch hinsichtlich ihrer klangbeeinflussenden Räumlichkeiten beschrieben werden.

Ein Verzeichnis der Instrumente (4) umfasst alle noch erhaltenen oder zumindest identifizierbaren Instrumente der Kapelle auf Grundlage historischer Instrumentenverzeichnisse, während das Register der Beispiel-Instrumente (5) jene Instrumente veranschaulicht, die heute nicht mehr erhalten sind oder wo anzunehmen ist, dass baugleiche Instrumente in der Kapelle verwendet wurden.

Ein weiteres Register (9) versammelt über 1.000 Tonaufnahme-Sessions (auch von Werkteilen) seit Beginn der Tonaufzeichnung bis ins Jahr 2000. Im Ortsregister (10) ist es möglich, geografische Suchen (Geburts- und Sterbeorte) durchzuführen.

Rezensionen (12), die klangbeschreibende Aussagen enthalten, werden in einem eigenen Register gelistet sowie teilweise im Klangbeschreibungsregister (13) hinsichtlich ihrer Klangaussagen semantisch ausgewertet. Letzteres dient somit nicht nur der reinen Datensammlung, sondern ist vor allem als Analyse- und Rechercheinstrument zu gebrauchen.

Bis zum Ende der Projektlaufzeit (Dezember 2022) konnten insgesamt ca. 30.000 Datensätze erstellt und verknüpft werden (s. Stand der Datenerfassung).

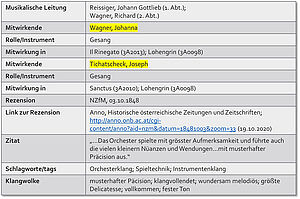

Beispieldatensatz aus der Chronik

Erst auf Grundlage einer Modellierung der erfassten Daten, d.h. durch ein komplexes Verweisungs- und Verlinkungssystem sowie die Anbindung an projektspezifische Thesauri, ist es möglich, gezielte Suchanfragen zu stellen und visualisier- und auswertbare Ergebnisse zu erhalten.

Die Überführung der zunächst excelbasierten Datenerfassung in ein mehrdimensionales, relationales Datenbanksystem bildet hierfür die Grundlage. Die Wahl fiel auf die Datenbanksoftware FAUST 9 Professional, welche sowohl in Archiven (wie dem Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater), Museen und Bibliotheken als auch zu Forschungszwecken benutzt wird.

Durch die Verwendung des gleichen Systems wie im Historischen Archiv ist die Interoperabilität und vor allem die Nachnutzung der Daten nach Ende der Projektlaufzeit gegeben, und es werden, angesichts der Fülle der erhobenen Daten, nicht unerlässliche Synergieeffekte generiert.

Das Ortsregister zur Verzeichnung von Geografika jeglicher Art umfasst neben der genauen Georeferenzierung (Koordinaten) auch Verweise zum frei nutzbaren Geoinformationssystem OpenStreetMap sowie zu GeoHack, wo verschiedene online-Kartenressourcen gebündelt abrufbar sind. Dieses Vorgehen („Geotagging“) wurde auch in das Spielstättenregister implementiert, sodass der Standort historischer Gebäude jenseits von einer (zuweilen ungenauen, weil nicht adaptierbaren) Verortung mittels Straßennamen genau identifiziert werden kann.

Eine eigens im Rahmen des Projektes mithilfe des open-source-tools uMap erstellte Kartenvisualisierung zeigt auf einer interaktiven Kartenoberfläche die Geburtsorte von Mitgliedern der Hof-/ bzw. Staatskapelle im Wandel der Zeit.

Ein weiterer Baustein der semantischen Datenaufbereitung besteht in der Indexierung auf der Basis dreier Thesauri: einem Besetzungsthesaurus, welcher die systematische Strukturierung von Instrumenten, Gesangsstimmen und Ensembles beinhaltet, einem Thesaurus musikalischer Gattungen und einem zur Verschlagwortung von Klangaussagen.

Im Unterschied zum kontrollierten Vokabular eines Schlagwortkatalogs werden hier anhand von Hierarchien und der Unterteilung in Synonyme, Oberbegriffe, Unterbegriffe und verwandte Begriffe differenzierte Relationen zwischen Elementen hergestellt, die sich auch auf Suchabfragen auswirken und zwar dergestalt, dass diese automatisch auch auf Synonyme und Unterbegriffe ausgeweitet werden. So können Nutzer bspw. sowohl nach Oberbegriffen wie „Blasinstrument“ suchen als auch bis in die kleinste Verschachtelung hinein spezielle Instrumente wie das russische Horn finden.

Für die eindeutige Identifizierung von Entitäten (Personen, Werken, Orten) und auch den Datenaustausch zwischen Institutionen und Projekten spielen Normdaten eine wesentliche Rolle. Die Gemeinsame Normdatei (GND), bereitgestellt und gepflegt durch die Deutsche Nationalbibliothek, bietet für den deutschsprachigen Raum ein wichtiges Nachschlagewerk. Alle dort noch nicht erfassten Personen (u.a.) wurden innerhalb der Datenarchitektur des Projektes durch eigene Identifier (ID-Nummern) ausgezeichnet, wodurch Verlinkungen erst möglich werden.

Um die vorhandenen Daten über ihre Gruppierung in Entitätstypen (Registern), ihre Beschreibung mittels Attributen (Eigenschaften) und ihre Verknüpfung anhand von Relationen hinaus weiter zu modellieren, wurde ein Verschlagwortungskonzept entwickelt, das in einem eigenen Register auf der Basis kleiner Textkorpora (Exzerpte aus Rezensionen, Interviews und anderen Klangrezeptionen) semantische Analysen möglich macht.

Diese fußen zum einen auf einem kontrollierten, an die Schlagwortnormdatei (SWD) angelehnten Vokabular, durch welches jede Klangbeschreibungseinheit kategorisiert („getaggt“) werden kann – beispielsweise durch Etiketten wie „Raumklang“, „Streicherklang“, „Phrasierung“, „Aufführungspraxis“, – und zum anderen auf „Klangwolken“, die sich dynamisch auf Grundlage einer Sentiment-Analyse der Textbausteine aufbauen und so alle positiv, negativ, neutral und ironisch konnotierten Klangaussagen eines betreffenden Korpus in jeweils einer Klangwolke versammeln.

Durch diese Analysemethoden lassen sich elegant und effizient semantische Verschiebungen in der sprachlichen Beschreibung von Klangphänomenen auf der Zeitebene, aber auch in Bezug auf einzelne Werke, Instrumente, Spielstätten, Dirigenten, etc. sichtbar und auch objektivier-, d.h. analogisierbar machen.

Hier gelangen Sie zum detaillierten Entwurf einer Klangbeschreibungsanalyse, wie sie im Rahmen des Projektes prototypisch durchgeführt wurde.

Jeder einzelne Datensatz wurde sorgfältig recherchiert und durch Quellennachweise sowie den Verweis auf benutzte Forschungsliteratur transparent gemacht.

Der Datenbestand fußt zum einen auf der eigens für das Projekt vorgenommenen Tiefenerschließung historischer Dokumente zu Aufführungsereignissen (sog. „performance ephemera“), das sind konkret:

Opern- und Konzertzettel sowie später Programmhefte (von denen ein Großteil im Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater sowie der SLUB zu finden ist), dann Aufführungschroniken und andere Verzeichnisse (wie etwa Mitgliederlisten), nahezu lückenlos überliefert seit 1816, sowie Kritiken & Rezensionen. Hinzu kommen noch ergänzende Auswertungen aus Briefen und Tagebüchern.

Weiterführende Informationen zu den benutzen Quellen finden Sie hier.

Zum anderen basiert die Datenbank aber auch auf der Datenübernahme durch bereits vorliegende wissenschaftlichen Auswertungen (wie sie im großen Maßstab bereits geleistet wurden).

Der wechselseitige Datentransfer mit unseren Kooperationspartnern, dem Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater und der Plattform musiconn.performance, gewährleistet dabei die projektunabhängige Anbindung der erhobenen Daten und deren Nachnutzung.

Stand der Datenerfassung

Um zielführend in der Datenbank Kapellklang zu recherchieren, ist es hilfreich, sowohl den finalen Erfassungsstand als auch das systematische Vorgehen zu kennen.

Explizites Ziel der kontinuierlichen Datenerfassung war es, in folgenden vier Bereichen einen lückenlosen Stand zu erreichen, dies konnte zum 31.12.2022 erfolgreich realisiert werden:

1. Aufführungen (Konzerte, Opern):

EPOCHE 1: Von Weber bis Wagner (1816-1849) – 4.920

Musiktheater (4.302)

Konzerte (451)

musikalische Einlagen (217)

Hofmusik (37)

EPOCHE 2: Schuch und Strauss (1884-1914) – 8.438

Musiktheater (8.031)

Konzerte (426)

musikalische Einlagen (82)

2. Kapellmitglieder 1816-2022 (1.067)

3. (nahezu alle) Tonaufnahmen 1911-2000 (1.124)

4. in Inventaren 1904-1935 erfasste Instrumente (411)

Von diesem Kernpool ausgehend wurden sukzessive alle Referenzen erfasst:

Personen (Sänger*innen, Gäste, Komponisten – 3.005),

aufgeführte Werke (2.443),

Spielstätten (46),

Orte (916),

Rezensionen (789),

Klangbeschreibungen (88) und

Quellen (374).

Von Weber bis Wagner (1816-1849)

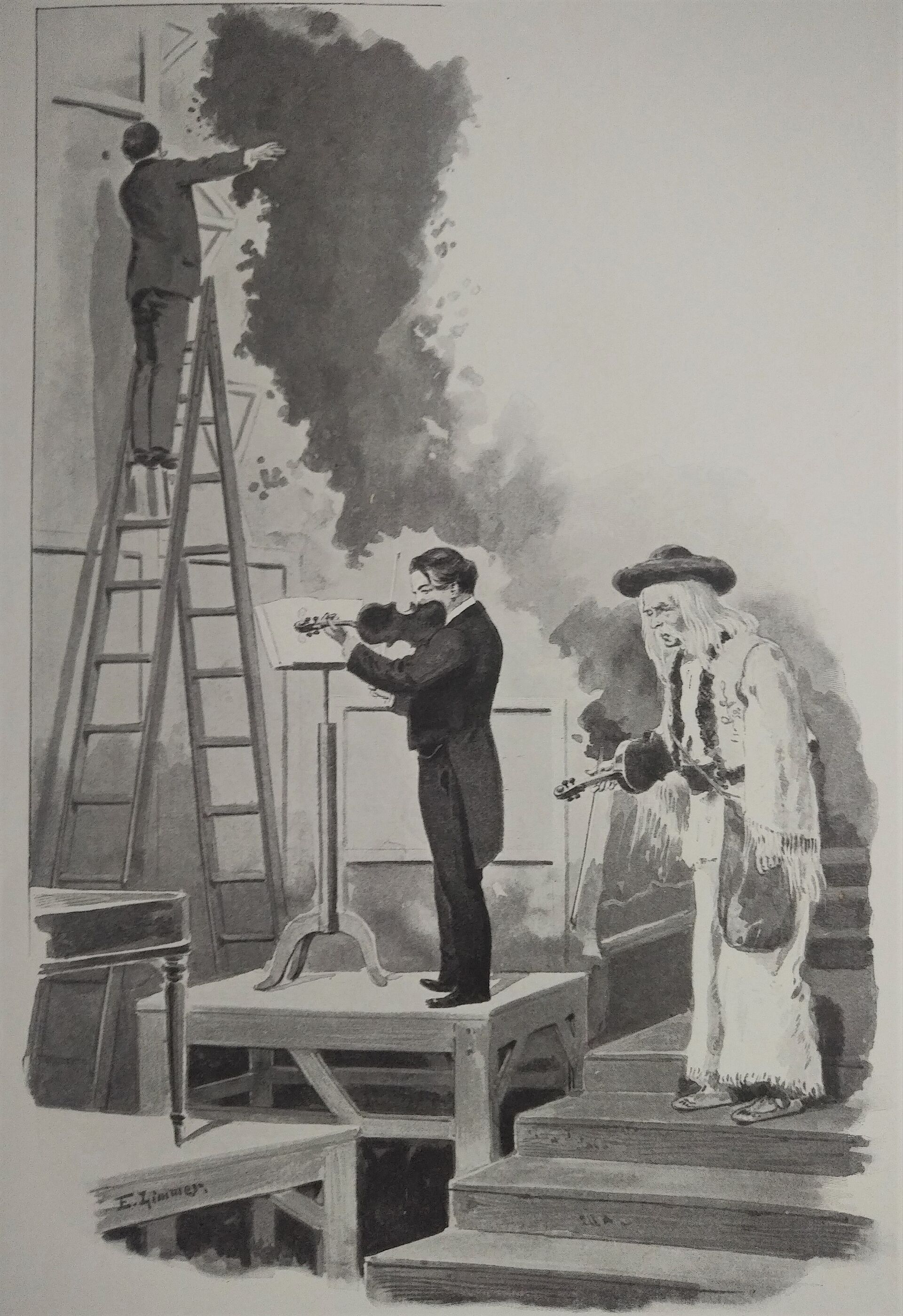

Die um 1816 beginnende Epoche gilt – mit der Anstellung Carl Maria von Webers, der Etablierung eines deutschen Départments innerhalb der neu entstandenen Staatstheater und der Herausbildung einer Konzerttradition des Klangkörpers auch außerhalb von Hof und Kirche – als markanter Einschnitt in der Geschichte der Kapelle. Neben einer vor allem italienisch geprägten Linie (Francesco Morlacchi stand lange gleichberechtigt als musikalischer Leiter des italienischen Départments neben Carl Maria von Weber) wurde nun erstmals Wert auf die Pflege deutscher Musik gelegt. Die deutschsprachige Erstaufführung der „Zauberflöte“ 1818 und zahlreicher anderer ins Deutsche übertragener Opern zeugen von einem Richtungswechsel, der diese Epoche geprägt hat und stilbildend für die kommenden Jahre sein sollte.

Mit Carl Gottlieb Reißiger stand ein Kapellmeister der Kapelle über mehr als drei Jahrzehnte vor, der heute fast in Vergessenheit geraten ist und der, gerade, was die kammermusikalische Tradition der Kapelle angeht, einen nicht zu unterschätzenden Grundstein in Bezug auf Klang- und Spieltradition gelegt hat. Eine Vielzahl von heute teilweise verschollenen Eigenkompositionen kamen in seiner Amtszeit zur Uraufführung.

Unbestritten ist hingegen der Einfluss Richard Wagners, dessen Zeit in Dresden abrupt mit dem Ausbruch der Mai-Revolution 1849 ein Ende fand: Wagners Werke, von denen „Rienzi“ (1842), „Der fliegende Holländer“ (1843) und „Tannhäuser“ (1845) in Dresden zur Uraufführung kamen, gehören bis heute zum Standardrepertoire der Kapelle und haben ihren Ruf als „romantisch“ geprägtes Orchester mitbegründet.

Schuch und Strauss (1884-1914)

Maßgeblichen Anteil an dieser „Wagner-Restauration“ hatte der 1872 an die Hofoper engagierte Ernst Schuch, welcher sich für die Erstaufführung von Werken des bis ins späte 19. Jahrhundert in Dresden abgelehnten Komponisten einsetzte und Wagner in Dresden auch mehrfach begegnete. Die Wagner-Rezeption in Form zahlreicher Erstaufführungen und Neueinstudierungen begann bereits ein Jahr nach dem Tod Wagners mit „Tristan und Isolde“ (1884) und der Ring-Tetralogie und endete 1914, kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs und dem Ableben Ernst von Schuchs, mit dem erstmaligen Erklingen des „Parsifal“.

Neben der Etablierung eines Wagner-Kanons sorgte Schuch aber auch für den Beginn eines mehr international ausgerichteten Opern-Repertoires und trat für einen hohen Anteil zeitgenössischer Werke auf dem Spielplan ein. Im besonderen Maße verband ihn eine enge Beziehung zu Richard Strauss, die mit der Uraufführung von „Feuersnot“ (1901) ihren ersten konkreten Niederschlag fand und sich über die gesamte Amtszeit Schuchs fortsetzte. Bis 1914 kamen drei weitere der insgesamt neun in Dresden aus der Taufe gehobenen Opern von Strauss zur Uraufführung: „Salome“ (1905), „Elektra“ (1909) und „Der Rosenkavalier“ (1911).

Nachnutzung

Alle in der Datenbank Kapellklang bereitgestellten Daten und Auswertungen unterliegen, wenn nicht anders ausgewiesen, der CC-BY-SA 4.0-Lizenz (Pflicht zur Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen).

Trotz des dynamischen Charakters der Datenbank und der dadurch gegebenen Optimierungsmöglichkeit, gelten alle online-gestellten Daten als zuverlässig weiterverwendbar. Aktualisierungen sind anhand des Bearbeitungsdatums im Sitemap erkennbar.

Empfohlene Zitierweise

für einzelne Datensätze:

[Titel des Datensatzes], in: ESF-Projekt „Der Klang der Staatskapelle Dresden“ (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden), Datenbank „Kapellklang“. [Permalink zum Datensatz] (Stand: [Datum des Zugriffs])

Beispiel: Adam, Johann Gottlieb, in: ESF-Projekt „Der Klang der Staatskapelle Dresden“ (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden), Datenbank „Kapellklang“. [https://datenbank-kapellklang.hfmdd.de/objekt_start.fau?prj=ifaust9-kapellklang&dm=Datenbank%20Kapellklang&ref=4746] (Stand: 20.06.2023)

für die gesamte Datenbank:

ESF-Projekt „Der Klang der Staatskapelle Dresden“ (Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden), Datenbank „Kapellklang“. https://datenbank-kapellklang.hfmdd.de (Stand: [Datum des Zugriffs])

Kontakt

Die im Rahmen des dreijährigen ESF-Projektes erstellte Datenbank wurde 2023 dankenswerter Weise von der Bibliothek der Musikhochschule Dresden übernommen und kann über die hier verorteten digitalen Dienste abgerufen werden.

Anfragen richten Sie bitte an:

Anja Göhler

Bibliothek, Leiterin

Telefon: +49 351 4923–614

Eva Büchner

Bibliothek, Ausleihe und Ansprechpartnerin zu Fragen der Aufführungs- und Leihmaterialien

Telefon: +49 351 4923–616

Peter Hilgenfeld

Bibliothek