Musizieren- Beziehen- Lernen Mubele

Ein ESF-Forschungsprojekt zu Lehr-Lernbeziehungen in unterschiedlichen künstlerisch-pädagogischen Kontexten. Theoretische und anwendungsbezogene Auseinandersetzungen mit Musizieren, (Jazz-)Improvisieren und Üben.

Das ESF-Forschungsprojekt „Musizieren-Beziehen-Lernen“ (MuBeLe) untersucht in empirischen sowie literaturanalytischen Zugängen Musizierpraxen und Vermittlungswege in verschiedenen künstlerisch-pädagogischen Lehr- und Lernkontexten. Ziel ist es einerseits die Qualität von Instrumental- und Gesangsunterricht sowohl im musikschulischen als auch im hochschulischen Bereich stetig weiterzuentwickeln und andererseits die wissenschaftliche Instrumentalpädagogik zu stärken. Im Projekt werden Phänomene wie das Musizieren, Üben und (Jazz-)Improvisieren sowie die Kommunikation im Unterricht und damit verknüpfte Lernstrategien beforscht, wobei Perspektiven der Akteurinnen und Akteure den Mittel- und Bezugspunkt bilden. Im Fokus stehen die Interaktion der Beteiligten und das in-Beziehung-treten mit Musik und sich selbst. Das Projekt wird geleitet von Professorin Dr.in Katharina Bradler, unterstützt durch die Mitarbeit von Vertretungsprofessorin Dr.in Sarah-Lisa Beier und Vertretungsprofessor Dr. Daniel Prantl.

Kontakt: Prof.in Dr.in Katharina Bradler

Dr.in Sarah-Lisa Beier; Vertr.Prof.Dr. Daniel Prantl

Aktuelles

MuBeLe feiert erfolgreichen Abschluss mit intensivem Austausch

Am 11. November 2025 fand die Abschlusspräsentation des Forschungsprojekts Musizieren – Beziehen – Lernen (MuBeLe) statt. Rund 50 Teilnehmende aus Hochschule, Musikschule und weiteren Partnerinstitutionen nahmen sowohl in Präsenz als auch online teil. Im Rahmen von vier interaktiven Workshops wurden Projektergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben, Ideen weiterzuentwickeln und gemeinsam Perspektiven für zukünftige Forschung und Praxis zu erarbeiten. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die offizielle Übergabe der "Impulse zur Studiengangsentwicklung" an den Rektor der Hochschule Lars Seniuk durch die Projektleiterin Katharina Bradler. Die Veranstaltung zeigte deutlich, wie wertvoll der offene, konstruktive Austausch zwischen allen Beteiligten ist – und dass die im Projekt entwickelten Ansätze großes Potenzial für die zukünftige Hochschulentwicklung besitzen.

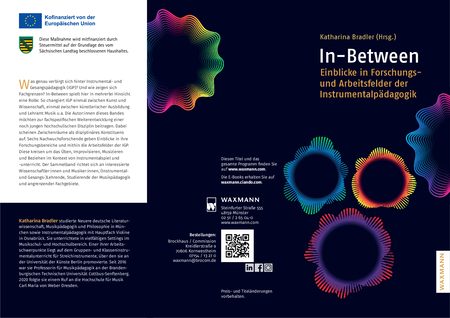

Coming soon: In-Between – Einblicke in Forschungs- und Arbeitsfelder der Instrumentalpädagogik Buchneuerscheinung im Waxmann-Verlag

MuBeLe auf dem VdM-Kongress

Vom 9. Bis 11. Mai fand der Musikschulkongress in Dresden statt. Das MuBeLe-Team der Hochschule für Musik Dresden war dort in zahlreichen Veranstaltungen vertreten. Agnes Bickelhaupt, Ophelia Euler und Corinna Stüttgen gaben zusammen mit der Projektleiterin Katharina Bradler Einblicke in erste Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts. Annemarie Michel und Jonas Brinckmann beschäftigten sich in ihren Arbeitsgruppen mit (Jazz)Improvisation. Timea Sari stellte Autonomieunterstützung im Instrumentalunterricht vor. Der Kongress bot vielfältige Anreize zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung.

MuBeLe-Projektteam auf dem Musikschulkongress 2025 in Dresden

Vom 9. bis 11. Mai 2025 findet in Dresden der Musikschulkongress statt – ein zentrales Fachforum für Musikpädagog:innen aus ganz Deutschland. Das Projektteam MuBeLe (Musizieren – Beziehen – Lernen) ist dabei mit in insgesamt fünf Arbeitsgruppen und Vorträgen vertreten. Es werden nicht nur Einblicke in die Forschung geboten, sondern auch praxisnahe Ansätze für die Instrumentalpädagogik aufgezeigt. Das Team stellt in ihren Präsentationen aktuelle Zwischenergebnisse und zentrale Erkenntnisse aus den laufenden Forschungsprojekten vor.

Prof. Dr. Katharina Bradler, Ophelia Euler, Corinna Stüttgen, Agnes Bickelhaupt

Prof. Dr. Sarah-Lisa Beier (mit Kathryn Rohweder)

Dr. Timea Sari

Autonomieunterstützung im Instrumental-/Gesangsunterricht. Ein Weg zur nachhaltigen Übemotivation

Annemarie Michel

Wege zur freien Improvisation. Methoden kreativer Musikpädagogik

Jonas Brinckmann

Nachwuchsforschende und ihre Projekte im Überblick

Annemarie Michel

ESF-Projekt "MuBeLe – Musizieren – Beziehen – Lernen"

Improvisatorisches Handeln als performativer Akt. Potenziale der freien Improvisation für Musizieren und Musizierunterricht

In meinem Forschungsvorhaben beschäftige ich mich mit der musikalischen Praxis des freien Improvisierens, die ich als ein performatives Geschehen (vgl. Fischer-Lichte, 2012; Mersch, 2002) entfalte und damit Aspekte wie u.a. Interaktion, Körperlichkeit, Materialität, Präsenz, Ereignishaftigkeit sowie Emergenz beim Musizieren in den Fokus rücke. Mit dieser Vorstellung einer durch Performativität gekennzeichneten Improvisationsästhetik (vgl. Maschat, 2012, 2016) werden Begriffe zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe das freie Improvisieren als Phänomen gefasst und differenziert beschrieben werden kann. Darauf aufbauend wird Improvisieren nicht nur als musikalische, sondern als grundlegend menschliche Handlungsform erörtert (vgl. Figueroa-Dreher, 2016), die immer auch (musik)pädagogisches Handeln durchzieht. Ziel der Überlegungen ist es, in diesem erweiterten Verständnis Improvisieren als didaktische Handlungsweise zu begründen und damit der Kontingenz zwischenmenschlicher Interaktion beim Musizieren-lehren und -lernen Rechnung zu tragen. Damit sollen jenseits der Planung von Unterricht auch solche Momente von Musizieren und Unterricht (kritisch) in den Blick genommen und versucht fruchtbar gemacht zu werden, die als unvorhersehbar, unverfügbar oder auch ereignishaft erscheinen können und sich folglich der (didaktischen) Kalkulierbarkeit entziehen (vgl. Krause-Benz, 2018; Hirsch, 2016; Bugiel, 2017).

Literatur

Bugiel, L. (2017). Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, Ereignisse zu machen. Kommentar mit Rezensionsabsicht zu Markus Hirsch (Hg.): Musik(unterricht) angesichts von Ereignissen. Münster: Waxmann 2016. Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik. www.zfkm.org/17-bugiel.pdf

Fischer-Lichte, E. (2012). Performativität. Eine Einführung. Transcript. doi: 10.1515/9783839411780

Figueroa-Dreher, S. (2016). Improvisieren. Material, Interaktion, Haltung und Musik aus soziologischer Perspektive. Springer. doi: 10.1007/978-3-658-07575-0

Hirsch, M. (Hrsg.) (2016). Musik(unterricht) angesichts von Ereignissen. Waxmann.

Krause-Benz, M. (2018). Performativität beginnt, wenn der Performer nicht mehr über seine Performance verfügt. Verunsicherung als musikpädagogisch relevante Dimension des Performativen. In F. Heß, L. Oberhaus, & C. Rolle (Hrsg.), Zwischen Praxis und Performanz. Zur Theorie musikalischen Handelns in musikpädagogischer Perspektive. Sitzungsbericht 2017 der Wissenschaftlichen Sozietät Musikpädagogik (S. 31-48)). LIT.

Maschat, M. (2012). Performativität und zeitgenössischer Improvisation. kunsttexte.de/auditive_perspektiven, 2, 1-15. www.edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/7529/maschat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maschat, M. (2016). Improvisation – Performativität – Ästhetik. Von der Performance musikalischer Improvisation zur Improvisationsästhetik. In R. Gagel & M. Schwabe (Hrsg.), Improvisation erforschen – improvisierend forschen. Beiträge zur Exploration musikalischer Improvisation (S. 229-247). Transcript. doi: 10.1515/9783839431887-016

Mersch, D. (2002). Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen. Suhrkamp.

Wulf, C., Göhlich, M., & Zirfas, J. (2001). Sprache, Macht und Handeln – Aspekte des Performativen. In C. Wulf, M. Göhlich, & J. Zirfas (Hrsg.), Grundlagen des Performativen. Eine Einführung in die Zusammenhänge von Sprache, Macht und Handeln (S. 9-24). Juventa.

Wulf, C. & Zirfas, J. (2007). Performative Pädagogik und performative Bildungstheorien. Ein neuer Fokus erziehungswissenschaftlicher Forschung. In C. Wulf & J. Zirfas (Hrsg.), Pädagogik des Performativen. Theorien, Methoden, Perspektiven (S. 7-40). Beltz.

Jonas Brinckmann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter ESF-Projekt "MuBeLe – Musizieren – Beziehen – Lernen"

Lehren und Lernen jazzspezifischen Improvisierens. Eine qualitative Interviewstudie zu Intentionen und Konzepten von Experten und Expertinnen der Jazzimprovisationspädagogik

Mit zunehmender Institutionalisierung der Ausbildung von Jazzmusikerinnen und -musikern und dem stilistisch immer breiteren Angebot an allgemeinbildenden Schulen, Musikschulen und Universitäten, rückt auch der Jazz immer mehr in den Fokus musikwissenschaftlicher und musikpädagogischer Forschung. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen tauchen Fragen nach effektiven Strategien, Methoden und Lehransätzen im Bereich der Jazzimprovisation auf. In meinem Promotionsprojekt beschäftige ich mich mit der Frage, wie jazzspezifisches Improvisieren gelehrt und gelernt wird. Zunächst möchte ich den Begriff der Improvisation beleuchten. Im Anschluss an und zur Erweiterung aktueller (Jazz)Improvisationsforschung und der Erforschung von Jazzimprovisation unter musikpädagogischer Perspektive (de Bruin, 2019; Untersuchung von Einzelunterricht in Bezug auf die Cognitive-Apprenticeship-Theory), führe ich eine Befragung von Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der Jazzimprovisationspädagogik in Form einer qualitativen Interviewstudie durch. Ich möchte dabei Intentionen und Konzepte der Lehrenden sammeln, kategorisieren und in den aktuellen musikpädagogischen Diskurs einordnen. Zum theoretischen Gerüst gehören unter anderem die Wissenstheorie des Impliziten Wissens nach Michael Polanyi (1966) sowie die vierdimensionale Systematik nach Stefan Orgass (2017). Die Transkriptionen der halbnarrativen, leitfadengestützten Interviews sollen mittels inhaltlich strukturierender und zusammenfassender qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2022) ausgewertet werden. Mein Ziel ist es dabei einen Einblick in Absichten, Denkweisen und Konzepte von Lehrenden beim Unterrichten von Jazzimprovisation zu erhalten.

Literatur

de Bruin, L. R. (2019). The use of cognitive apprenticeship in the learning and teaching of improvisation: Teacher and student perspectives, Research Studies in Music Education, 41(3), 261-279. doi: 10.1177/1321103X18773110

Kuckartz, U. & Rädicker, S. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Beltz Juventa.

Orgass, S. (2017). Ein System als Teil einer Theorie. Überlegungen zum Abgrenzungskriterium einer reflexionslogischen Wissenschaftstheorie der Musikpädagogik. In A. Cvetko & C. Rolle (Hrsg.), Musikpädagogik und Kulturwissenschaft (S. 119–136). Waxmann.

Agnes Bickelhaupt

Wissenschaftliche Mitarbeiterin ESF-Projekt "MuBeLe – Musizieren – Beziehen – Lernen"

Beziehungsdynamiken im instrumentalen und vokalen Einzelunterricht. Eine videobasierte Interviewstudie mit Lehrenden und Lernenden

In der Instrumental- und Gesangspädagogik ist sowohl an öffentlichen Institutionen wie auch im privaten Raum der Einzelunterricht nach wie vor eine der am häufigsten anzutreffenden Sozialformen. Die 1-zu-1-Situation scheint zunächst große Freiräume zur individuellen Gestaltung des Unterrichts zu geben. In der einschlägigen Fachliteratur werden demnach oftmals der besondere Charakter und gegebenenfalls hohe individuelle Bedeutsamkeit der Unterrichtsbeziehung hervorgehoben (vgl. Mahlert 2016; Ernst 2012).

Diese Betonung der Individualität schließt an aktuelle musikpädagogische Diskurslinien an, die Begriffe wie Schüler*innenorientierung, Bedeutsamkeit, Agency und selbstgesteuertes Lernen in den Mittelpunkt stellen (vgl. z.B. Ardila-Mantilla & Röbke 2015; Doerne 2019; Treß 2023). Gleichzeitig kann gerade die persönliche Nähe zwischen Pädagog*in und Schüler*in Grenzen verschwimmen lassen, was gerade in den letzten Jahren auch im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielte (vgl. Hoffmann 2006). Zudem orientiert sich Lehre an vielen Stellen an tradierten Überzeugungen und generationenübergreifenden ´Schulen´ (Merk & Müller 2016, S. 409). Dies kann die Wahrnehmung der Unterrichtsbeziehung beeinflussen: Einerseits werden Unterrichtsbeziehungen oft als individuell prägend und persönlich wahrgenommen, gleichzeitig kann die Lehrperson unter Umständen als Repräsentant*in einer bestimmten Tradition gesehen werden. Unterricht kann als gemeinsamer Gestaltungsraum, als im besten Sinne Orientierung stiftend, gleichzeitig aber auch als einschränkend erlebt werden. Wie verorten sich also die Akteur*innen in diesem Spektrum? Welche expliziten oder impliziten Wünsche, Erwartungen oder Rollen(-zuschreibungen) stehen im Raum? Wie werden diese im Unterrichtsgeschehen verhandelt und von den Beteiligten reflektiert?

Im Rahmen einer qualitativen empirischen Studie mit Schüler*innen im Alter von elf bis fünfzehn Jahren und ihren Lehrpersonen gehe ich diesen Fragen im Stil der Grounded Theory Methodology (vgl. Breuer et al. 2019) auf Grundlage von Video-Stimulated-Recall-Interviews (Schneider-Binkl 2018) nach. Ziel ist es einen besseren Einblick in Sichtweisen von Lehrenden und Lernenden zu bekommen. Ein differenziertes Verständnis von spezifischen Dimensionen der Sozialform Einzelunterricht eröffnet neue Möglichkeiten der Unterrichtsreflexion und -supervision und kann somit helfen, Beziehungsqualität und mithin Lernwege zu verbessern.

Literatur

Ardila-Mantilla, Natalia; Röbke, Peter (2015): Vom wilden Lernen. Musizieren lernen - auch außerhalb von Schule und Unterricht. Mainz: Schott Music.

Breuer, Franz; Muckel, Petra; Dieris, Barbara (2019): Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis. 4. Aufl. 2019. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Springer eBook Collection). Online verfügbar unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-22219-2.

Doerne, Andreas (2019): Musikschule neu erfinden. Ideen für ein Musizierlernhaus der Zukunft. Mainz: Schott (Üben & musizieren).

Ernst, Anselm (2012): Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht. Ein pädagogisches Handbuch für die Praxis. Mainz, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo, Toronto: Schott (Studienbuch Musik).

Hoffmann, Freia (Hg.) (2006): Panische Gefühle. Sexuelle Übergriffe im Instrumentalunterricht. Mainz: Schott (Üben & musizieren).

Mahlert, Ulrich (2016): Kommunikation im Unterricht. In: Grundwissen Instrumentalpädagogik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2016.

Merk, Theresa; Müller, Silvia (2016): Professionalisierung der Instrumentalpädagogik. In: Grundwissen Instrumentalpädagogik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2016.

Schneider-Binkl, Sabine (2018): Video-Stimulated Recall Interviews als methodischer Ansatz für die qualitative Unterrichtsforschung im Fach Musik. In: Beiträge empirischer Musikpädagogik 9, S. 1 20.

Treß, Johannes (2023): Anleiten, begleiten und leitenlassen – Rekonstruktion unterschiedlicher Modi des Anleitungshandelns beim Improvisieren im Musikunterricht.

Corinna Stüttgen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin ESF-Projekt "MuBeLe – Musizieren – Beziehen – Lernen"

Sichtweisen von jugendlichen Instrumentalschülerinnen und - schülern auf das Musikmachen

Was bedeutet Musikmachen für Instrumentalschülerinnen und -schüler? Diese Frage stelle ich mir als Cellolehrerin täglich und gehe ihr in meinem Promotionsprojekt wissenschaftlich nach. Hierfür werden im Forschungsstil der reflexiven Grounded Theory (Breuer et. al., 2019) qualitative Daten durch Leitfadeninterviews erhoben und Sichtweisen von Schülerinen und Schülern rekonstruiert. Bedeutungszuweisungen dienen in der ersten Forschungsphase als sensibilisierendes Konzept zur ersten Fallauswahl und Datenauswertung.

In musikpädagogischen Forschungen sind Bedeutungszuweisungen bereits von Stefan Orgass (2007), Martina Krause-Benz (2008) und Anne Steinbach (Weber-Krüger, 2014) beleuchtet worden. Angestrebt wird eine gegenstandsbegründete Theorie mittlerer Reichweite, die in diskursiver Form als Ergebnis dargestellt wird. Ziel dabei ist es, soviel Komplexität wie möglich abzubilden. Die subjektiven Sichtweisen der jugendlichen Instrumentalschülerinnen und -schüler können blinde Flecken im theoretischen Diskurs aufdecken und diesen um neue Perspektiven bereichern. In der musikpädagogischen Praxis tragen sie zur Sensibilisierung musikalischer Bedürfnisse bei und geben Lehrenden Auskünfte über mögliche Gelingensbedingungen von bedeutungsvollem Musikmachen.

Literatur:

Breuer, F., Muckel, P., & Dieris, B. (2019). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis. Springer. VS. doi: 10.1007/978-3-658-22219-2

Krause, M. (2008). Bedeutung und Bedeutsamkeit. Interpretation von Musik in musikpädagogischer Dimensionierung. FolkwangStudien: Bd. 7. Olms.

Orgass, S. (2007). Musikalische Bildung in europäischer Perspektive. Entwurf einer Kommu- nikativen Musikdidaktik. Folkwang-Studien, Bd. 6. Olms.

Weber-Krüger, A. (2014). Bedeutungszuweisungen in der Musikalischen Früherziehung. Integration der kindlichen Perspektive in musikalische Bildungsprozesse. Waxmann.

Michel Fleischhack

Studentische Hilfskraft Projekt "MuBeLe"

Ich studiere im Instrumental- und Gesangspädagogik mit Hauptfach Jazz-Trompete und unterstütze das MuBeLe-Team bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Forschungsvorhaben, insbesondere im Bereich Technik.